Герасимов Георгий Павлович: Из сгоревшего портфеля (воспоминания)

Родительский дом

Крюково, конец 1940-хОтчизна, Родина, родной город, родной дом... Сколько дифирамбов воспето всем этим понятиям. И патриотизм, и национальная общность, и любовь к родине, и верность отеческим заветам, и дедовские могилы, и наконец – «Малая родина» – та пресловутая «чета белеющих берез»... Нет, нет, я не иронизирую, все это действительно существует в сердце каждого человека, не до конца утратившего память о своем детстве, о первых словах языка, которыми ласкала его мать, качая в колыбели или баюкая у груди. У каждого он свой, этот родительский дом, то малое место на огромной земле, где делал он первые шаги не окрепшими еще ногами, где учился говорить, обретал первые радости и первые беды переживал. Что же для меня – «родительский дом»? Комната и бесконечные коридоры бывшей гостиницы «Славянский базар»? Жилища херсонских родственников, где в раннем детстве проводил я многие месяцы? Пожалуй, нет. Мой родительский дом появился и угнездился в душе несколько позже, году в тридцать шестом, когда в лесу под Крюковым, в сорока километрах от Москвы, начала строиться «дача» – свой кусочек земли, грядки с клубникой, запах свежих стружек... Только летом тридцать девятого жили мы там первое лето, а потом, после начала войны, до сорок четвертого – не бывали. Летом сорок пятого и еще года три подряд мама сдавала чудом уцелевшую коробку из шпал, покрытую щепой, какому-то детскому саду (не под жилье – под кухню). Учреждение, которому принадлежал садик, выезжавший в наш поселок на лето, по договору отремонтировало двери (разбитые любителями бесхозных домиков в сорок первом – сорок четвертом годах), вставило и застеклило вырванные рамы, восстановило на террасе сорванный пол... Дача, строившаяся по собственному проекту отца, должна была быть двухэтажной, с двумя балкончиками и двумя комнатушками на верхнем этаже, отсюда солидная ломаная крыша. Размеры невелики – шесть на шесть – 36 квадратных метров внизу, 18 метров – терраса. Верха, конечно, закончить еще не успели – лишь на «черный пол» из толстого горбыля насыпали слой шлака да забили к осени сорокового года весь чердак стройматериалами – досками, фанерой, тесом... Дубовые столбы и слеги, с таким трудом добытые отцом для забора и вкопанные в землю по периметру участка, летом <сорок первого> спилили и сожгли. На задней двери дома долгое время сохранялась надпись, сделанная рукой отца, посетившего «родовое гнездо» чуть ли не весной сорок второго: «Не ломайте – не заперто. Стыдно грабить бедняков» – ни мебелишки, ни вещичек каких-нибудь, ни, конечно, стройматериалов – ничего уже не сохранилось. Отец умер, я еще мальчишка, денег нет, кому было заниматься? Вот мама и нашла выход – сдавала дом за восстановление, за ремонт. Летом сорок пятого мне было не до дачи... Абитуриент.

Не уверен, интересна ли будет кому-нибудь вся эта писанина, но «слова из песни» не выкинешь. Память хранит так много обыденного, и нелегко отобрать существенное, решить, что важно, что нет. Театр, влюбленности, стихи, которые все-таки продолжали порой появляться то на отдельных листочках, а то и между конспектами лекций... Из этих времен и строки: «...Бывает Болдинская осень, Бывает в Крюково весна, Пусть я у Музы – недоносок, Но все же матерь мне она...»

Итак, дача, которую с такими трудами возводили родители, выстояла. Сохранилась. И почти тридцать лет подряд – по семьдесят шестой год – оставалась не только летним прибежищем, но и «родительским домом» и для меня, и для моей дочери, да, пожалуй, и для жены, полюбившей ее. Осели венцы на смоленых столбах, подгнивали полы, краснела мхом дранка на крыше. Но, спасибо, стены крепкие, застекленная терраса служит столовой, крыша, перекрытая шифером, – не течет. В сорок седьмом полдачи и пол-участка мама вынуждена была продать. Дешево, почти, по тем деньгам – задаром. Но на разницу «сосед» подвел кирпичный фундамент, переложил печь, сделав из детсадовской плиты две шведки с общим дымоходом, перегородил пополам дом, а главное, достроил второй этаж: там образовалась небольшая комнатка, чуланчик, достался нам и один из балконов. В сорок шестом от отцовских «сельских» затей почти ничего не осталось: две одичавшие яблони, куст ирги, заросли дикой малины. Взлелеянный папой парник давно завалился, сгнил, из него торчали будылья мощных бурьянов. Грядки одичали, заросли – сорняки очень любят ухоженную землю. Травка-то на целине растет, там им не очень разгуляться, а на удобренной – самый смак... На месте туалетной будочки в самом дальнем углу – помойная ямища, залитая водой. Все кухонные отбросы сливались туда... Однако нет худа без добра – через несколько лет та, заваливаемая палой листвой, сгнившим сеном и другими отходами яма превратилась в холмик, где роскошествовали крепенькие шампиньоны – чуть не каждый день на целую сковородку! Еще летом сорок шестого обнаружил я под домом четыре ржавых трехлинейки, без затворов – память о том, что Крюково было под немцем, – и почему-то связку содранных когда-то электросчетчиков, тоже ржавых. Видать – последнее, чем пытались поживиться грабители, – сняли в соседних домах, да раздумали тащить, закинули под дом... Винтовки, памятуя свои приключения с Вальтером, снес и сдал в крюковскую милицию, счетчики – на свалку, в овраг. Вишни, сливы, тоже отцом посаженные, сгинули, как не было их. А ирга – роскошествовала, ее обильную ягоду никто не ел – привкус специфический. У меня от ирги каждый август – весь рот черный...

Крюково, стройкаНет, что ни говорите, а в первые послевоенные годы, да и в дальнейшей моей жизни крюковская дача играла огромную роль, пусть и не всегда я это осознавал. Судите сами: война, два года Куртамыша, скитания по Южному Зауралью, московская бездомность с двухлетней камерой-одиночкой – два года в комнате на далекой московской окраине, во Владимирском поселке, Рязань, армия, а после демобилизации – два года в Чите, пару лет на Спиридоньевском переулке с женой, дочкой, тещей, няней – в коммуналке, потом года два на улице Фрунзе в проходной комнате (теща поменяла свою на две крохотных во дворе дома ВИЮНа (кажется, так он назывался) – Юридического института, где она работала). Потом полгода скитаний с киногруппой в Киеве, Пицунде... С мамой, получившей новое жилье – комнату уже не в общежитии, а в коммунальной квартире на три семьи, возле ВДНХ, – тоже почти не жил, не считая полугода осенью сорок девятого и нескольких месяцев зимой пятьдесят девятого, когда вынужден был уйти от первой жены... Где уж тут до «родительского дома»! Временный жилец. В шестидесятом мы поженились с Беллой. Дом ее родителей – две комнатки в бараке каркасно-засыпного типа далеко за Сокольниками, на границе Лосиноостровского лесопарка. Только в шестьдесят шестом обрели мы наконец стабильное жилье, получили трехкомнатную квартиру. Но тут уж не «родительский», свой, сам «родитель» – Анке уже пять лет... А Крюковская дача все эти годы – живой кусочек чего-то постоянного, твоего, не в смысле частного владения, просто того, куда постоянно возвращаешься, место, где многое сделано твоими руками: гряды, парник, яблони, вишни, орешники, выкопанные кустиками в лесу и посаженные вдоль забора, разросшиеся, одаривавшие тебя зрелой лещиной, да не помалу! На ползимы хватало, все зубы на тех орехах потерял... Помоложе был, возникало иногда желание: бросить все к черту, перестать копаться, перестать ломать себе голову над проклятыми вопросами: где добыть штакетник, слеги, столбы для сгнившего, валящегося забора, доски, кирпичи, как переложить дымоход, заменить пошатнувшееся крыльцо... Особенно бесился после долгого отсутствия – Рязань, армия, Чита... Обработать и удобрить пять гряд клубники – себе, да три маме – это не так уж легко, когда одни руки, работа, заочная учеба, дочка... Но вот в одно из лет увидел, как едва начавшая ходить Анка забралась в гряды с клубникой и лопает ягоды одну за другой, спрашивая тоненько: «А эта – готовая? А эта?» И взыграло. На следующее лето как-то утречком посчитал: шныряя в грядках, дочь улопала больше сорока штук огромных «викторий» – глубокую тарелку с верхом! За столом ни в жисть столько бы не усидела. Не зря копал! Такие плантации разделал: клубника, малина, парник с ранними огурчиками. Ежеутренне бегал с тележкой на выгон – три-четыре ведра коровяка, лесная подстилка, палая елочная иголка для мульчирования. Никакой химии! Вишни посадил, яблоньки... «И воздалось ему!»

А второй этаж, комнатушка, чулан и балкон – наши с женой апартаменты – тут и ложе, и архив, и библиотека с тысячу томов книг-дублей, и все журналы за прошлые годы. Дочь внизу, с бабушкой и дедушкой. В саду, в глубине разделенного участка, своими руками поставил домик, правда, с помощью плотника, но это уже тогда, когда стропила надо было ладить, крышу крыть... Две комнатки, застекленная терраска – мама жила, тетя Аня – ее сестра, ленинградская племянница их, а моя двоюродная сестрица Рая, с детьми, а потом и с внуками – каждое лето. И еще очень важный момент: стабильные, ежелетние, давние дружки, сначала девчонки и ребята, чуть помоложе меня, потом уже юноши и девушки, уже сами родители... В Москве встречались редко, чаще перезванивались, а уж на даче – ежедневно вместе... Вот это и получается «Родительский дом» – до скончания века – «Родительский дом».

Летом сорок четвертого мы с мамой лишь мельком заглянули сюда, можно считать – случайно: как-то даже не ощутили, бездомные, что тут часть нашего «недвижимого имущества», действительно принадлежащего нам, откуда никто нас не может выгнать. Но жить здесь было невозможно, а как-то подправить, приспособить пустую, крытую дранкой коробку – ни сил, ни средств. В пустые оконные проемы залетали ласточки (а окна-то были запланированы широкие, «венецианские»!), в углу, под потолком , серый комок осиного гнезда, на крашеном полу – слава богу, успел папа покрасить, а то сгнил бы – слой слежавшейся листвы, веточек, хвои. Посмотрели мы с мамой, погрустили, дверь с террасы с выбитыми филенками, задняя – сорвана с петель, но почему-то не унесена, стоит, как «прилагательное» – если по «Недорослю»... Вымели мы сор, кое-как притворили двери – позаимствовал я у соседей (кое-кто уже жил в поселке) молоток и пару гвоздей, заколотил... А окна-то не только без стекол – без рам!

Добрались мы в Крюково без заранее обдуманного намерения: на соседней станции – Фирсановка – трест выделил маме две сотки под картошку. Туда-то и ездили сажать, рыхлить, окучивать. Возили обычно коллективно, из Мострамвайтреста – на автобусе, а тут поехали паровичком, ну и проскочили до Крюкова, до родных Палестин...

Между прочим, на том общем картофельном поле вполне могло бы завершиться мое пребывание в сей «юдоли слез». Дело было так: по краю картофелища – лесок, к которому примыкала наша делянка, заросли ольхи, малины, крапивы. В зарослях петляет маленькая речушка Сходня, берущая начало из нашего Крюковского озера. Летом она обычно пересыхала, стояла отдельными бочажками. Еще до войны лавливал я в ней пескарей, гольянов, бычков, как-то даже щуренка вытащил. В Сходенке никто, конечно, не купался – воробью по колено, но при моей любви ко всякой вольной воде умудрялся я, чуть ли не плашмя укладываясь в одну из лужиц, окунуться и здесь. Беpeгa высокие, крутые, они террасками спускались к воде, из чего можно было заключить, что когда-то была наша Сходенка куда полноводнее. Помахав на жаре тяпкой, вздумал я освежиться. Добрался до речушки. Стою над водой, на одной из террасок и вижу: торчит в полуметре от моих ног из травы что-то красненькое. Присмотрелся: рукоятка гранаты, нашей – РГД, у нас их на заводе выпускали. Ухватил, выдернул, что-то щелкнуло, успел еще поднести к глазам в рифленой свинцовой рубашке, обыкновенная РГД. И сработал инстинкт – отшвырнул, вернее, оттолкнул ее от лица, она скатилась в бочажок, а сам я плюхнулся ничком на траву. Все это произошло в две-три секунды... Бax-бабах! Взвизгнули над головой осколки, посыпались на меня листочки и веточки, срезанные свинцом... Крик, шум. На взрыв бегут с поля люди. А я лежу ни жив, ни мертв. Ни царапины. Вот и пригодилась военная наука: «После срабатывания взрывателя граната разрывается через три-четыре секунды»... Успел чуть ли не подсознательно сообразить, вспомнить. Оттолкнул верную смертушку. Сколько потом находили мы в здешних лесах подобных гранат, и наших, и немецких, с рукоятками и лимонок, неиспользованных снарядов, целыми штабелями валявшихся возле покалеченных зарядных ящиков... Сколько трагедий, бессмысленных смертей, изуродованных пацанов... Потом это назовут «Эхо войны»...

И хотя был я осторожен и приятелей остерегал, ничто не могло отбить желания приобщиться к оружию, хотя бы добыть тол или бездымный порох из чугунных чушек. Вот вам домашняя картинка из тех времен: вернулась с работы мама, а я сижу и курочу гранату. Запала нет, разгибаю молотком свинцовую рубашку смертоносного предмета. Мама в ужасе. Объясняй, не объясняй, что все абсолютно безопасно, что тол – вроде куска мыла, что без детонации он не взорвется – в ответ один крик: сейчас же выброси эту гадость.

Но вернемся в Крюково. Еще весной сорок пятого изыскала мама возможность хоть как-то привести дачу в порядок – соседи сдавали лучше сохранившиеся дома, или уже отремонтированные, подправленные, в аренду детскому садику, вывозив шему на природу своих питомцев. Свой дом мы сдали под кухню. За это нам вставили рамы, застеклили, починили крыльцо и двери, сложили внутри огромную плиту... В счет «аренды» меня согласились кормить обедом. И сразу после первых экзаменов в студии, в конце сорок шестого, зажил я робинзоном на недостроенной мансарде, взбирался туда по сколоченной из двух слег легкой лесенке, втаскивал ее за собой и чувствовал себя в полной безопасности. Вроде как в крепости с подъемным мостом. На засыпанные шлаком горбыли черного пола натаскал сена – устроил себе царское ложе – здесь же хранились нехитрые мои припасы, книги и удочки. Несколько банок консервов, сухари в мешочке, кое-какая посуда, стеклянные банки с запасом воды, карандаши, бумага... Ну чем не Робинзон?! Мой первый «рабочий кабинет», всем ветрам открытый – это тебе не камера-ванна, в которой прожили мы зиму...

очевидно, там же и тогда жеСледует отметить, что выглядел я тогда довольно скверно: бледный, худющий. И самое плохое – открылось у меня весной... кровохарканье. Не знаю, чахотка ли начиналась или какая-то другая хворь, но перепугался я изрядно. Тощий, длинный, вечно голодный... И какой-то сухой кашель донимает... Никому ничего не сказал, только сразу после сессии уехал в Крюково. Мама наезжала по воскресеньям, привозила хлеб, сахар, баночку масла. Детсад выдавал тарелку супца, порцию каши. Но главное – каждое утро и каждый вечер жившая через дом от нас соседка тетя Нюра (местная крюковская, дом у них сгорел в сорок первом, они уже через год купили полдома в нашем поселке), имевшая корову, громко звала: «Егорушка! Подоила!» Я опускал лестницу, прихватывал литровую банку и бежал на зов. Так что ужины мои и завтраки состояли в основном из теплого парного молока да краюхи хлеба, к концу недели достаточно твердого. И сытно, и вкусно, и, вероятно, целебно. Кашель прекратился, и кровь горлом никогда уже не шла. Сработал, конечно, и свежий воздух огромной моей зеленой квартиры – ни дверей, ни окон, только крыша над головой, – да довольно большой объем легких, унаследованная от дедов-прадедов широкая грудная клетка. Когда в ту же осень меня, допризывника, обследовала военкоматская медкомиссия, один из врачей пошутил: «Тебе бы парень, не в актеры, а в духовой оркестр: больше шести тысяч кубиков выдуваешь»... Там, на мансарде крюковской дачи, сгоревшей весной семьдесят шестого, жил я до самого окончания учебы, до отъезда на работу в Рязанский ТЮЗ. Сюда же, правда, в куда более комфортабельные условия, отслужив в армии, поактерствовав в Чите, вернулся летом пятьдесят пятого – уже самостоятельным семейным человеком: жена, дочь Маша... Это было совсем другое существование. Сосед, которому уступила мама половину участка и дачи, достроил верх, подвел под дом кирпичный фундамент. Теперь с террасы на балкон вела обыкновенная лестница с перилами. Террасу застеклили, балконная балюстрада разрешала загорать там хоть нагишом, в комнатке на мансарде стоял стол, кровать... И вообще жизнь переменилась. Не писал я, как бывало, с раннего утра свои «сочинения», не читал допоздна книги, не бегал с друзьями по утрам купаться на озеро, не верховодил в компании, где в конце сороковых был признанным заводилой. Ни дальних походов за грибами, ни костров, ни вечерних танцулек на пятачке под патефон – все ушло в прошлое, девчонки выросли, парни пооканчивали за эти годы институты, кое-кто успел обзавестись своими семьями. Мы, конечно, встречались, снова иногда сбивались в тесный кружок, но тoгo, что было раньше – преданной дружбы, безграничного доверия друг другу, – уже не было. А как же я тогда гордился в душе, что родители моих приятелей всегда во мне уверены, что они спокойно отпускают своих тринадцати-пятнадцатилетних отпрысков в походы с ночевкой, зная, что их веду я, что они со мной. Дачная наша компания была невелика. Соседские Люся-Муся (не сестры, подружки-одноклассницы), Наташа – дочь соседа, которому продали мы полдачи, Юрка Фандеев, года на два моложе меня, его московский приятель Дима, рано умерший, знавший о своей неизлечимой болезни, но несмотря на это жизнерадостный, заводной, у его родителей – наследственный бытовой сифилис, как мы потом узнали, им нельзя было иметь детей... Еще Сюзанна, моя ровесница, знакомая по довоенным годам, ее братишка Алик и младший брат Наташи – Павлик – это костяк нашей группы, сбивавшийся каждое лето. Примыкали к нам временно и другие – мои родственницы Майка (я уже упоминал о ней), троюродная сестрица Марина (Мариша) со своей приятельницей Мусей, гостившие у нас летом на даче. Но они всегда были чуточку не совсем «свои», как-то «сбоку припеку». Жили мы неподалеку друг от друга – или за соседним забором, или через улицу. Связь, как говорится, осуществлялась визуально или голосом. В семь утра с моего балкона раздавались призывные свисты – фраза из «Итальянского каприччио» – и тут же появлялись Люся-Муся, заспанные, растрепанные Наташка, Юрка, Сюза, Алик, и мы бегом отправлялись на недалекое озеро. Гимнастика, купание. Потом разбредались завтракать, помогать по хозяйству родителям: кто таскал воду из колодца, кто полол грядки, кто, как я, заваливался с книгой или строчил очередной «опус» (я тогда писал «роман» – «Идущие рядом», главы из которого ежевечерне читал восторженным слушателям...) Но после обеда – шабаш. После обеда мы принадлежали самим себе. Второй поход на озеро, рыбалка, или в лес – грибы, малина, к осени – орехи. Вечером чтение, анекдоты, байки, споры... спиритические сеансы, опыты гипноза (кстати, никогда, нам не удававшиеся) и, конечно, танцы под патефон, до самого темна на пятачке, выбитом нашими босыми ногами на поляне за поселком, чтобы не мешать сну и отдыху населения... Уж поверьте мне, весело и полно мы жили. Встречались и в Москве, покупали абонементы в консерваторию, сбивались, чтобы сходить в кино. К сожалению – не часто. Встречались и на днях рождения друг у друга. Связи не прерывались, хотя в городе у каждого шла своя жизнь. На даче же – общая! Веселая и чистая. Конечно, не без «любовей», порой выдуманных, но шибко возвышенных и романтичных. Считалось, что Юрка влюблен в мою сестру Маришку, а я в ее подружку Мусю-старшую. Люся-Муся – козявки, они были не в счет... Муся – Маша Каверзнева – одноклассница Маришки, из прекрасной семьи потомственных русских интеллигентов. Немного взбалмошная, но умная и добрая. Училась она после на медицинском, и наша переписка заглохла лишь в первые годы моей армейской службы... Не потому ли и первую дочь назвал Машей, и героиню своего первого «романа»... Пожалуй, первая девочка, к которой относился серьезно. Да и она вроде поначалу отвечала взаимностью. Не задалось. А вот помню, вижу. Нет, никаких романчиков с поцелуйчиками по углам, никаких игр «в бутылочку» в компании нашей не водилось. Может, еще слишком молодыми были? Или на порядок выше интеллектуальный уровень? Или столь затянувшееся мое мальчишество, вера в идеальные отношения, убеждения Веры Павловны? Так или иначе, но уверен, что все это разделялось до поры до времени всеми моими дружками крюковскими, хотя в другой, городской жизни, с иными приятелями, в других компаниях были уже у меня девицы, готовые целоваться и так далее. И целовался. Однако крюковский «синдром» уберегал от «и так далее». Какая-то атмосфера трепетной влюбленности, дружбы всех друг к другу, мальчишки – «рыцари», девочки – «прекрасные дамы». Не обманываюсь ли? Не выдаю ли желаемое за действительное? Нет. Было именно так. Мы не притворялись. Нам было хорошо. И жизнь страны, и жизнь всего мира волновали наши сердца. Серьезнейшим образом обсуждались вопросы построения коммунизма, борьбы угнетенных, становления народных демократий, в сердцах жила постоянная готовность помочь тому, кто нуждался в этой помощи. И одновременно все знали, что я влюблен в Машу, а она в меня, что, когда она уезжает в Москву, мне принадлежит право проводить ее на станцию. Что Сюзанке небезразличен я, а Маришке – Юрка Фандеев. Но все это было не главным, по-детски несерьезным, не особенно занимало наше воображение, не захватывало внимания. Никто никого ни к кому не ревновал, не дулся, не обижался, никто никого не обижал. Потому в московские зимы так мечтали о лете. Что ни говорите – прекрасно мы жили!

Крюково, на об.: "1950"Как-то, в одно из лет, серьезно заболела Сюзанна. Очень скверно ей было. Что-то с печенью, что ли... Выхаживали всем скопом. Чуть не круглосуточно дежурили возле ее постели. Лекарства, грелки... Лучшие земляничины и первая клубника с наших грядок. Выносили из дома на раскладушке и роились вокруг больной. Читали, спорили, кормили свежей рыбой собственного улова... В общем, выходили мы ее. Конечно, такое утверждение слишком самоуверенно – ездили к ней и врачи из Москвы, и семейство немалое, целый, как сейчас говорят, клан: их дача принадлежала двум братьям Бейлиным – ее отцу, часовому мастеру, и дяде – маминому сослуживцу, главбуху того же Щепетильниковского трамвайного депо. У Сюзанны два родных брата: Алька, о котором я уже поминал, и младший – Сёма, он тогда еще совсем сопливой малявкой был, лет пяти-семи. Мать семейства, болезненная и добрая еврейская женщина, много моложе мужа, со следами былой красоты. Ну прямо чувствовалась в ней какая-то генетическая связь с несчастными героинями Шолом-Алейхема, которого я тогда запоем читал. Этакая мечтательная местечковая красавица, выданная за богатого мастера. И у бухгалтера Бейлина двое детей, но жена уже совершенно иного плана: современная «эмансипе», острая на язык... На бейлинской даче всегда полно родичей: дядя Захар со своими детьми, тетя Нюта и ее сын, Марк Кабаков – двоюродный брат Сюзанны, военный моряк и поэт, Нетта – будущий врач, еще какие-то родственники и родственники родственников... Немало раз встречались мы и в Москве, на днях рождения Сюзы и ее братьев, они учили меня петь еврейские песни... Большая, безалаберная, дружная и крикливая семья. И очень интересная. Я до сих пор люблю этих людей – Сюзанну, Алика, Сёму, хотя мы почти не встречаемся, так, редкие звонки или случайные столкновения где-нибудь на улице, даже далеко от Москвы, в Литве, как бывало, скажем, с Аликом и его женой Лидой – русской девахой, удивительно вписавшейся в эту семью... Эти дружки юности стали мне как бы родственниками, их беды, заботы и радости всегда небезразличны и, пусть годами не видимся, близки мне. И их, и их детей, и уже многочисленных внуков. Память о том, какими были мы молодыми и беззаботными – жива в нас... Семья Бейлиных дала мне живое представление о местечковом еврействе, о тех, кто когда-то бедовал за чертой оседлости, подвергался погромам, кого зверски убивали фашисты и всякая иная сволочь и русских, и литовских, и украинских кровей, но кто умел сохранить душевную доброту, любовь к людям, какой бы национальности они ни были, кто всегда готов был протянуть руку помощи любому обездоленному, сирому и убогому... Это от них в памяти мелодии «Фрейлехс», от них какие-то специфические шутки, характерный говорок, на котором рассказываются смешные и мудрые анекдоты «из еврейской жизни». Тот самый, коверкая который, злобные антисемиты пытаются выразить свое презрение к умному, доброму, в массе порядочному народу, не желая видеть в нем брата по страданиям, а стремясь оскорбить, унизить. Господи, как же ненавижу я этих своих русских братьев! Да и любых расистов, не могущих ничего путного предъявить человечеству, кроме «чистоты» собственной крови...

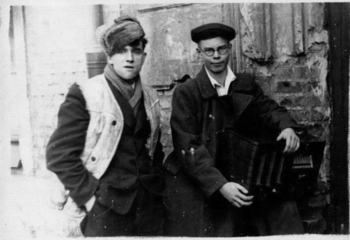

С другом Юрой Фандеевым и радиолой в Крюково(?), нач. 50-хНет! Не удержусь, сегодня, сейчас, в феврале девяностого года, когда перепечатываю я свою исповедь, свои воспоминания, писанные в разные другие годы, должен, обязан, хочу сказать все, что думаю по этому поводу. Если кому-то из антисемитов доведется читать эти страницы, пусть не ухмыляется – мол, заговорила в авторе «еврейская кровь». Да, есть она у меня, да, и жена, и много друзей моих носители ее. Но я русский. Понимаете? Русский. По языку, по образу мышления, по своей принадлежности к этому великому народу. Я горжусь нашей историей, не меньше «русофилов» переживаю то, что клика захвативших в моей стране власть монстров многие десятилетия уничтожала мой народ, рушила его древние культурные ценности, убивала «национальную гордость великороссов», воспитывала ублюдков, палачей всех народов... Нет никакой «русофобии» в душе моей, да и не может быть. Невместно мне! Но признать правоту голодных волчьих стай, желающих отбить только себе, только для себя загнанного оленя, готовых ради этого разорвать особей из другой, столь же голодной стаи – не могу и никогда не признаю. Великие гуманные слова: «нет бо ни еллина, ни иудея» – живут в душе. Армяне или азербайджанцы? Мой армейский корешок Тер-Манукян или московский друг Чингиз Гусейнов? Тимур Пулатов или незнакомый мне мальчишка – турок-месхетинец, сгоревший в родном доме в Ферганской долине? Фазиль Искандер, книги которого мне бесконечно близки, или прекрасный грузинский интеллигент-писатель и, смею надеяться, большой друг нашей семьи Кита Буачидзе? Нодар Думбадзе или почти родной мне югоосетин Нафи Джусойты? Стасис Науседас из рыбацкого литовского поселка Русне или Марукас – прозаик, рыбак и приятель наш? Лилли Промет, Сильва Капутикян, Юстинас Марцинкявичюс, Леонид Панасенко – украинский фантаст и доброй души человек? Кирилл Ковальджи – молдавский болгарин или Лев Эммануилович Разгон? Немец Лео Кошут и словак Иван Махала... – это лишь малая толика людей планеты Земля, которые накопило мое сердце за шесть десятков лет жизни. С гордостью числю в нем и башкир, и татар, и японца Куроду, и испанца Сантакреу, и француза Жана Шампенуа, и англичан Сьюзен и Алана... Разве по национальному признаку проникали они туда? Нет и нет! Никакой «Памяти» не выбить. Опомнитесь, что это за «протоколы сионских мудрецов»? Почему никто и никогда не приглашал меня ни в какие «жидомасонские ложи»? Откуда вы их взяли? Как можете верить в весь этот бред? Зачем возводите напраслину на евреев, рядом с вами воевавших против фашизма? Отсиживались в тылу? Кто отсиживался? Мой двоюродный брат Ика Доктор, погибший в маки? Роберт Куковец, о котором я уже писал? Борис Крамаренко, сын тети Насти? Зачем лжете? Зачем нагнетаете страсти? Неужели века и века ничему не научили и логика голодной волчьей стаи – главная логика вашего мышления? Опомнитесь, не позорьте мой народ. Не позорьте свой народ , армяне и азербайджанцы, узбеки и месхетинцы, молдаване и гагаузы. Да, изверились мы, да, провозглашая чистейшие лозунги интернационализма, всякие сталины, брежневы, лигачевы, всякие гереки и хонеккеры, чаушески и живковы, хошимины и полпоты загнали человечество в средневековье, в кошмар расовых и смертоубийственных идеологических распрей. Но ведь мы люди! Люди. Мы не разные виды пусть и близких по своим генам животных, от брака коих могут происходить нежизнеспособные гибриды вроде мулов, – мы один вид «Гомо сапиенс» – потомство негра и белой, сиамца и русской, эвенка и украинки, литовца и татарки – это многие и многие миллионы особей нашего вида, населяющего сегодня Землю. Вырождается, погибает замкнутое в себе племя, деградирует. Скажете: евгеника, мракобесие? Ой, нет! Славяно-великороссы, ответьте-ка, куда подевались хазары и печенеги, весь и меря, будины и ятвяги – еще на исторической памяти человечества жившие рядом с нами? Берендеи, аланы, другие народности и племена, имя им легион? Не их ли гены в нашей крови? А разве трехсотлетнее татарство не оставило своих следов в ваших потомках, православные? Только в последние два века прошлись по Великой Руси французы и немцы, армии двунадесяти языков, румыны и венгры, поляки и итальянцы... Пролито много крови, но много крови и влито! Неужто кто-то посмеет отрицать это? И не эти ли вливания позволяют русскому человеку сохранить динамичность, мудрость, молодость? Ах, расисты, ах, доморощенные фашисты, ах, иваны, родства не помнящие, кичащиеся своей русскостью... Позор! Человек является представителем того народа, чьи колыбельные ему пели, чей образ жизни, система ценностей исторических и культурных заложена в него воспитанием, чью природу, язык, верования, да порой амбиции считает он своими. Кровью и формой носа их не отстоишь. Да и кровь, и форма скул, и цвет волос и глаз столь разнятся даже в каком-нибудь небольшом городке, в глубинке, что уж тут говорить об огромной многомиллионной стране... Не все, конечно, еще я сказал, но пар выпустил и могу идти дальше.

Вернемся к семейству Бейлиных.

очевидно, там же и тогда жеГлава семьи Исаак Аронович Бейлин – часовщик, оптик, гравер, не знаю, кто еще, один из последних обломков НЭПа в Москве, пусть и работал от какой-то артели. До конца пятидесятых сидел он в каморке, в одном из подъездов в начале улицы Кирова (Мясницкой), напротив «Лубянки», принимал от многочисленных граждан заказы на всевозможные мелкие поделки. В артели был на хорошем счету, но вероятно, и себя не забывал. Семья. И не маленькая... В жизни, несмотря на внешнюю суровость, был Исаак Аронович человеком добрейшей души, расположенной к людям. Семейка, не слишком главу рода уважавшая, особенно когда дети подросли – разрешали себе иронизировать и посмеиваться, умела весело и беззаботно транжирить рубли, нелегким трудом добываемые отцом. И вот этот гравер-часовщик, в конце двадцатых годов еще перебравшийся в Москву с Украины с молодой красавицей женой, угнездился, выписал младшего брата, устроился на окраине тогдашней столицы, на Хуторской улице, в старом деревянном домишке. Пиликал он по своим еврейским праздникам на скрипочке пронзительно-грустные и бесшабашно-веселые мелодии, и при этом плакал и так бывал счастлив, что и рассказать невозможно. Что жило в душе этого человека? Ни разу не удалось мне поговорить с ним по душам, хотя и любил он меня, может, и прочил в мужья своей старшей... Домик их с какими-то пристройками, клетушками, сенями, с запахом гнилого дерева, сырости, с кадушками солений и банками варений, был очень характерен для московских окраин, возникших, вероятно, еще в конце прошлого века. Я всегда с удовольствием бывал тут, много чего рождало в душе бытие их семьи. Теперь на месте их халупы многоэтажная громадина, у детей свои квартиры, а стариков давно уже нет на свете. Не могу не рассказать один анекдотический случай, связанный с этим семейством. Вернулись они из эвакуации, пожалуй, лишь в конце сорок пятого. Весной сорок шестого уже переехали на дачу и привезли с собой двух козлят. Сколько же надежд возлагалось на этих милейших сереньких жителей Хуторской улицы! Как ждали Бейлины лета, как мечтали: вот поедем на дачу, сена заготовим, станем пасти козочек, а главное, дети будут вволю козьего молока иметь! Перебрались...Тут мы и встретились – я тоже впервые после войны поселился на своей мансарде. Козлята росли. Как же их пестовали, как чистили, травку им свежую рвали, хлебушком делились, ключевой водицей поили... Подошла осень. Всю зиму возились, отгородили в сенях для них закуток, гулять, словно собак, выводили на поводках... К весне вымахали козочки в здоровенных задир-козлов. А с козла, как известно, молока не получишь. Но старик не желал видеть очевидного. Снова привез на дачу, километра за два от поселка, в селе Гремячьем, нашел им «жениха», привел, получилась у них веселая драка. Обманули, всучили вместо козочек двух козликов. Почти два года терпели, от себя отрывали, чтобы вырастить, привязались. А понять, что воспитанники их не того рода – не сумели. Резать? Кто, когда, как? Уж и не помню, каким образом свершилось это действо... Слёз в семье было пролито предостаточно. Мальчишки ходили зареванными, а серо-белые шкурки, выделанные скорняком, долго еще украшали интерьер бейлинского жилища.

Памятно для меня Крюково не только первой и последней моей «охотой», о ней я уже писал, но и рыбалкой – вероятно, главной моей мужской страстью на всю жизнь. Мне бы удочку, червяка для наживки и любую лужу, где есть головастики и осока. Часами готов смотреть на поплавок... А ежели еще и клюет!.. В крюковском озере в те поры еще водился карась, белый и красный, линьки, окунишки, гольяны... Потом всех их извел бычок-ротан, как говорили, завезенный в наши водоемы из Китая... Но я и на того ротана согласен. Хотя три последних десятилетия отводил душеньку в Литве, на Куршском заливе и в устье Немана. До сего времени каждое лето кормлю свою семью свежей рыбой, а то и соседям перепадает. И уху варю, даже тройную, рыбацкую, и жарю, и копчу по всем правилам. Может, есть в этом некая непоследовательность? Лишить жизни живое, теплокровное – нельзя. Внутреннее табу. (Впрочем, и его нарушал, когда завели мы на даче вместе с Сюзанной цыплят; наши старшие дочери – ровесницы. Нужен был девочкам нежный куриный бульончик... Сделали вольер, пустили туда пару десятков пушистых комочков... Женщины их кормили, а вот... головы рубить приходилось мне. Было. Поймаю петушка, суну ему голову под крыло, покручу, покручу, цыпленок дуреет, вроде в транс впадает, тут его на чурбачок и – острым топориком. Потом держишь, пока кровь стечет. Занятие не из приятных, но делать нечего. Преодолел). А вот что касается рыбы... Их почему-то не жалею. Другие они, холодные, из иного мира. Помню, как-то лежал в маске на поверхности спокойного моря и смотрел на дно, дыша через трубку. До дна метров пять – каждый камушек виден, песок – барханчиками, слабо колышутся веточки водорослей... Интересно. И вдруг ни песка, ни камешков – течет подо мною косяк – рыба-игла, «стрёгалac» по-литовски. Все закрыла, куда ни покосись – рыбы. Миллионы, миллиарды особей. Текут и текут. Минут двадцать лежал, а они все прут куда-то. Даже оторопь пробрала. Так и не дождался конца. Не наш мир. Ну а потом, помните, первая щука?

- А. Герасимова. Предисловие

- Вступление

- Легенды детства и моя родословная

- Начало биографии

- Ладно, читай!

- Мое поколение

- Год сорок первый

- Куртамышское житье

- В казахстанской степи

- Последние куртамышские месяцы. Возвращение

- Москва-1944

- Романтика, романтика

- "Детские игры" и их последствия

- Лубянка

- "Секретный сотрудник"

- Родительский дом

- Театр

- Студиец

- Будни учения

- Будни учения. Продолжение

- "Счастье пришло ко мне..."

- Вертер был. А Лотта?

- Рязанский ТЮЗ

- Примечания

- Фотографии