Герасимов Георгий Павлович: Из сгоревшего портфеля (воспоминания)

Театр

Следует напомнить тем, кто жил в те годы, и рассказать более молодым, какая удивительная тяга к театру бушевала в человечьих сердцах в конце войны и в первые послевоенные годы. Залы каждый вечер набиты под завязку, причем кидалась публика на любые спектакли, в любые, самые захудалые театрики. Однозначно сказать, что именно столь властно гнало людей на эти порой примитивные зрелища, не смогу. Думаю, немалую роль играла здесь усталость человека от пережитого, от миллионов смертей, унесших ближних и дальних, от бесчеловечья времени. Тянуло сюда и то, что театр нес праздник, напоминал о мирных довоенных радостях, давал возможность отвлечься от трудного быта. А главное – в каждом отдельном человеке-персонаже спектакля – утверждал его самоценность, его индивидуальность, стертую, снивелированную бесправием лихолетья.

Москва сорок четвертого – сорок шестого была переполнена военными и гражданскими со всех краев огромной страны. Многие впервые, пусть ненадолго, на дни, короткие недели, попадали сюда по неотложным делам: кто-то проездом на фронт, кто-то долечиваясь в столичных госпиталях, кто-то направляясь в родные места из эвакуации. Полнили залы и возвращавшиеся москвичи, истосковавшиеся за годы вынужденной разлуки по ярким огням, музыке, веселью. Конечно, определенная дифференциация была и среди зрителей. Большинство, огромное большинство тянулось в оперетту. Опереточные барышники ломили за билеты самую большую цену. Но почти недоступными оставались и «серьезные» театры – МХАТ, Малый, Большой... Рестораны (уже работали «коммерческие») многим не по карману, новые фильмы – редки, это позже стали катать трофейные... Да и у себя, в дальних перифериях, можно было их посмотреть, а вот «московский» театр!.. Так что скоротать свободный вечер – только театр. Господи, что тогда творилось у театральных подъездов!

За право провести вечер в уютном светлом зале, пусть слегка и обшарпанном, посмеяться и поплакать – не казались слишком большой суммой и сотня, и две, заплаченные за «лишний билетик». А ведь в кассах довоенные цены: рубль – три... Я не завидовал барыгам, даже не задавался вопросом, как они достают эти билеты, принимая как должное – носил им свою дань, и всё. Заветная красненькая – тридцатка, и... как повезет. Иной раз уже и третий звонок отзвенел, и жаждущие зрелища стали расходиться, а ты стоишь, веришь, что повезет. И везло! Местные жучки, вероятно, приметили меня. Глядишь, и сунут – «Иди!» Изворачивался я, как мог: таскался вагоны разгружать, хлебную пайку толкал у булочной, весной копал сотки под картошку: поднять сотку бывшего огорода – полторы сотни, целины – двести пятьдесят! За долгий весенний день удавалось и две сотки перелопатить. Иногда подкидывал кое-что Алексей, приезжавший с фронта по делам в Москву и останавливавшийся у нас, когда мы еще жили на Никольской... Деньги имели двойную цену. По карточкам – одну, на «черном рынке» совсем другую. Писал уже – водка до пятисот, хлеб – двести буханка...

Пусть несколько не по заявленной теме, но поведаю вам об одном занятном случае. У Алексея Ивановича Новикова, как у Героя Советского Союза, была для коммерческих ресторанов лимитная книжечка, по которой полагалось аж семьдесят пять процентов скидки. А денег у него, по моим тогдашним понятиям, всегда полно. Миррка с маленьким Алешей жила еще в Казани, получала по аттестату, вроде не нуждалась. Вот он и таскал меня с собой то в «Асторию» – теперь «Центральный», то в «Савой», то в «Метрополь». Пообедаем и – в театр. Туда, конечно, билеты добывал я, он лишь финансировал. В один из весенних дней, война, кажется, еще не кончилась, были мы с ним в «Астории» – на улице Горького, с двумя его приятелями-летчиками, сели за столик у окна часа в два пополудни. А у меня уже билеты на всех. Во МХАТ! Выпили, поели. Приятели Алексея ушли, я им отдал билеты, у них еще дела, а мы решили досидеть часов до шести и прямо из ресторана в театр... Сладкая жизнь! Вдруг мой зятек поднимается, надо, мол, отлучиться. Ты сиди, жди. Скоро вернусь. А то займут столик. Сижу, доковыриваю вилкой салат, дохлебываю боржоми. Время к пяти, официант на меня поглядывает подозрительно, а Алексея все нет и нет. У меня, может, какие-то полсотни в кармане. Билеты? Так тут не возле театрального подъезда. Это там, еще с утречка, добыл я их, заплатив сотни две, а здесь они «по госцене» – пятерка... Начинаю попсиховывать. Наели-то и напили не меньше чем на полтысячи, а то и больше. Лихорадочно соображаю, как буду расплачиваться. На руке у меня часы, швейцарские, «Мозер», тоже алешин подарок. В крайнем случае оставлю в залог, они на тысчонку потянут. А если не согласится? Мой «морской китель»? Ерунда. Самописка? А тут официант подходит: «Рассчитываться будем, или еще что закажете?» С перепугу прошу принести сто грамм и пожарские котлеты – самое дешевое, что есть в меню. Как раз на те полсотни, которыми располагаю... Выпил, через силу жую котлету с жареной картошкой, не ощущая вкуса... Столик наш у окна, и слышу, кто-то в стекло постукивает. Глянул и обмер: стоит на улице Новиков с приятелями, на металлическую полоску, огораживающую окно, навалились, Алексей машет рукой, пошли, мол... Смывайся!.. С ума сойти! Снова подходит официант. Несет на блюдечке счет. Ну все. Пропал я. Зыркнул в окно – гаврики мои слиняли. Нету. Сердце в пятки ушло... А на блюдечке – листок со счетом и несколько сотенных: «За вас расплатились, а это сдача...» Ну, гады! Сгреб я деньги с блюдечка, беленькую – «на чай» отделил, и на ватных ногах плетусь к выходу. Вояки ждут у подъезда, чуть со смеху по мостовой не катаются: купили...

Оперу я тогда еще не очень уважал. Не понимал, что ли. Поют, руки воздевают, а то выстроятся в одну шеренгу и тянут каждый свое, кто во что горазд... Никакого у меня музыкального опыта не было. Балет еще куда ни шло, а опера нет, не по мне. Мне драму подавай, реализм, правду переживаний, а тут... И вот, пожалуй, той же весной получил я урок. И на всю жизнь запомнил. Понял, что и здесь, в опере, есть правда, что и оперные арии, когда исполняют их большие, настоящие артисты, и созданы они великими композиторами, – могут потрясать, вызывать катарсис. Возвращалась с фронта демобилизованная двоюродная сестра, младшая тети-Нилина дочь – Наташа. Капитан медицинской службы. Ждала ребенка. Ехала к себе через Москву, разыскала нас. Попросилась в Большой. Повел ее на «Евгения Онегина». В ложе мы сидели, на первом ярусе. Козловский Ленского пел. И вот: «Куда, куда, куда вы удалились...» Наташа – в три ручья. И у меня защемило. А уж к последней сцене, к «...когда б вы знали, как ужасно томиться жаждою любви...» – и сам разревелся. Ведь меня «Онегин» – все главы наизусть – всегда волновал, а тут такая музыка, такое горькое-горе любви... И в балете, правда, уже позднее, в пятидесятые годы – Золушка-Уланова, она же – Джульетта... Никогда не мог вообразить, что балет может тронуть душу – признавал неимоверную трудность всех этих пируэтов, плие, шанжманов, любовался отточенностыо, выверенностью, легкостью движений, прыжков, поддержек, но чтобы душу?.. А тут поверил, понял, на себе испытал... И в толстую уже Барсову – Розину в «Севильском» влюбился, и Пирогова в «Русалке» готов был вызывать бессчетное количество раз, и в консерваторию бегать начал. Правда, приятие большой музыки все пятидесятые-семидесятые годы застыло у меня на уровне композиторов восемнадцатого-девятнадцатого века, как и художников – где-то до Серова и Кустодиева, а что после, то от лукавого. Лишь теперь начал как следует ощущать величие Шостаковича, Прокофьева, Гершвина. Но самыми великими остаются Бетховен, Чайковский, Моцарт, а в живописи – фламандцы и передвижники. Так уж устроен человек, чего не дали ему в юности (а авангарда мы не получали), то и не занимает его в зрелости. Так и с поэзией. Гении русского девятнадцатого, кончающиеся на Блоке, а из наших – Маяковский, Твардовский, полузапретные в юности Пастернак, Ахматова, Есенин... Модерн в прозе все-таки больше проникал, но и доселе Джойсовский «Улисс» – за семью печатями. Может, опубликуют, прочту на старости лет, полюблю... Ну да пора вернуться к театру.

Оперетта, веселая, каскадная, со всякими Яронами и Качаловыми – не захватывала. Ходил, конечно. И «Сильву», и «Марицу» не по приказу слышал. Однако – не мое. А вот та же оперетта в Вахтанговском: «Мадемуазель Нитуш», «Соломенная шляпка»! С Пашковой-Нитуш, Кольцовым, Горюновым, Понсовой, с блестящим Флоридором-Осеневым, Николаем Плотниковым – унтер-офицером Лорио... Так весело, так в характерах, так захватывающе остроумно! Я даже поэму по поводу «Нитуш» накатал и как-то, по концу спектакля, осмелился передать Понсовой. Помню строки: «Ликует сердце – есть билет, оркестры, бейте туш! Прекрасней нету оперетт, чем «Мадмазель Нитуш». Мадемуазель – в строку не ложилась... Спустя пару лет довелось мне кое с кем из вышеназванных артистов стоять на одних подмостках, а Кольцов и Понсова были в числе любимых учителей... Правда, мы, студийцы, играли в массовке, но все-таки! Главными моими кумирами были Рубен Николаевич Симонов, Цецилия Львовна Мансурова и тот же Кольцов – в «Сирано», в «Много шума из ничего». А Симонов еще в «Олеко Дундиче», Осенев и Пажитнов в «Шляпке», Иосиф Моисеевич Толчанов, или, как звали его в училище, «Толчан», в «Великом государе»... А какие достоверные, до колик смешные и трогательные полицейские в «Много шума...» – Шухмин и Кольцов – вроде бы герой-любовник, а тут... Поэт Сирано в исполнении Симонова был мне куда ближе, чем бретер Берсеньев. («Сирано», правда, в другом переводе, шел тогда и в Ленкоме.) Крупный, победительный, разве что с большим носом. Но куда ему до маленького, остроумного, язвительного, любящего, преданного и такого трогательного Рубена Николаевича?.. «Вся Москва» спорила, кто из них лучший Сирано, какой из двух спектаклей. Больше сорока лет прошло, а я до сих пор голоса помню, монологи, мизансцены, декорации... А ведь повезло, и в этих декорациях играл... Мушкетера – в массе других в кондитерской Рагно, мавра в той сцене, где после гибели друга Сирано взрывает окопы, в которых сидим мы, закутанные в бурнусы, и время от времени, держа над головой в каждой руке по шпаге, – яростно фехтуем ими, а когда раздается взрыв пороховой бочки – взлетаем над брустверами и падаем «мертвыми» в живописных позах. Не поверите, но и для этой роли гримировался, хотя вряд ли хоть на секунду публика видела мое лицо – другие ребята просто заворачивались в бурнус, а я тщательно мазался морилкой – «под мавра»... Любимый театр. Вы же понимаете, каким счастьем, какой гордостью переполнялось сердце, когда осенью сорок пятого он стал «моим театром». Я уже писал, кажется, сколько было желающих, – в общей сложности – две тысячи пятьсот соискателей, и лишь двадцать пять студийцев, принятых на первый курс.

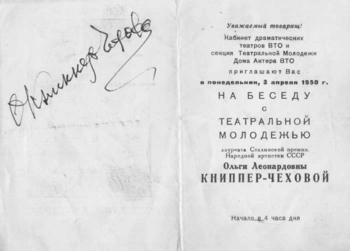

Автограф О.Л. Книппер-Чеховой, 3 апреля 1950И ведь не только сюда – в студию Камерного, в МГТУ... В МХАТовскую не прошел, с третьего тура отчислили, а в студию Завадского на третий тур не явился, уже знал, что зачислен в Щукинское – Вахтанговское. В студию Малого, куда сдавали кое-кто из знакомцев и приятелей, даже бумаг не подавал, мне, видите ли, «искусство представления» – претит, я – адепт Станиславского, вернее, Вахтангова с его «единством времени, актера и зрителя». Теоретик... Дурак-дураком еще был, но отстаивал свои мнения с пеной у рта. Не могу не сделать маленького отступления для восстановления истины. Году, вероятно, в сорок шестом я часто бегал в ВТО – в Дом актера, где перед нами, театральной молодежью и студийцами, выступали самые выдающиеся деятели театра: Книппер-Чехова, Тарханов, Михоэлс... В один из вечеров на эстрадку небольшого зала ВТО – вышли три великие артистки Малого театра: Рыжова, Турчанинова, Пашенная. В обыкновенных платьях, с современными прическами, такие же, какими только что ходили меж нас в длинном фойе.

Вышли, уселись за столик, перед каждой чашка с чаем. Стали они пить из блюдечек и разговаривать, просто разговаривать – играли сцену из «Правда хорошо, а счастье лучше»... И очутился я вдруг черт-те где, в прошлом веке, в старомосковском житии. И пропали куда-то пыльные, желтого бархата драпировки, жидконогий столик, современные канцелярские стулья, испарился низенький помост эстрадки, растворились стены с барельефами былых гениев российской сцены – остались лишь три несчастных, обижаемых мужьями-самодурами женщины, с такой певучей, такой точной и теплой, с такой мелодичной, акающей московской речью, что дух захватывало... Вот тебе и «Малый театр», вот тебе и «искусство представления»! Какое уж там «представление», сама живая, без прикрас жизнь. Бесхитростная, искренняя. Завораживающая.

А с тем поступлением в разные студии я чуть было не погорел: завуч Щукинского училища, милая и добрая женщина Галина Григорьевна Коган, еще летом, еще до окончательного утверждения состава будущего первого курса, как-то и спроси меня – «А что, Герасимов, вас, кажется, и в Камерный, и в МГТУ приняли. У нас-то ведь еще только после осенних этюдов будут утверждать. Не боитесь?» Вот попал! Забормотал что-то нечленораздельное, мол, Вахтанговский для меня – всё, я без театра – не могу, главная мечта моей жизни – быть актером... Галина Григорьевна успокоила: «Гарантировать не смею, однако думаю, что вас мы примем... О вас хорошо говорили и Борис Евгеньевич (Захава – директор студии), и Анна Алексеевна (Орочко – она набирала курс и вела его до окончания учебы)». Надо было рисковать, ждать конкурсных этюдов... А ведь и у Таирова, и у Готовцева – мхатовского актера, руководителя МГТУ – приняли не условно. Но надлежало честно предупредить администрацию этих студий, чтобы из-за меня не лишился места кто-то достойный. И я рискнул. И там, и там сказал, что принят в Щукинское. Очень неловко, но иного выхода не было. Завучи перезванивались, прекрасно знали о наших уловках, а мы-то, хитрецы, считали, что все хранится в глубокой тайне...

И вот начало сентября. Конкурсные этюды после прослушивания второго потока абитуриентов. Вечер. Репетиционный зал под самой крышей дома на улице Вахтангова, близ еще лежащего в развалинах театра на Арбате. Полукруглый потолок, никаких подмостков – занавес и ковровая дорожка отделяют «сцену» от длинного стола, за которым синклит экзаменаторов, и несколько рядов стульев, где собрался весь актерский состав вахтанговцев да еще старшекурсники и выпускники сорок пятого – Жарковский, Смоленский, Игельстром, Федоров, Женя Рейхман – уже принятые в труппу. Нас, допущенных до конкурсных этюдов – считай, до послед него порога, – человек сорок – сорок пять, значит, полтора-два десятка останутся ни с чем. И это – пройдя такой длинный и сложный марафон! Мы, первый поток, начали сдавать еще в июле... Разбили нас на две группы, поровну. Дают каждой установку – «предполагаемые обстоятельства», а там уж действуйте по своей фантазии, кто во что горазд, кто на что способен. Анна Алексеевна подзывает меня и говорит: «Будете секретарем райкома комсомола. Остальные приходят к вам со своими делами, заботами, требованиями. Импровизируйте. Время действия – первые дни войны. Все ясно?» Закрыли занавес, зажгли софиты. На сцене стол, несколько стульев. За одной из кулис предполагаемая дверь. На столе какие-то бумаги, газеты, папки... и я. Коленки дрожат, губы дергаются. Моим партнерам хорошо, они могут подумать, сговориться, а я абсолютно не знаю, с чем придут, кто такие. Занавес еще закрыт. Сел, рассматриваю газету, сложил в стопочку папки. Тут подходит из-за кулисы ко мне Людмила Целиковская (сама Целиковская! – «Сердца четырех», «Антон Иванович сердится»... Господи!). «Да не волнуйтесь, юноша! Все будет отлично. С чем придут, про то и скажут», – улыбнулась. Спасибо! Готовая вот-вот прихватить судорога – отпустила. Углубился в газету и не заметил, как распахнулся синий занавес, только вдруг светлее стало. Целиковская нырнула за кулисы. Так. Если начало войны, то первым делом – сводки Информбюро. Они всегда на первой полосе, слева. Вытащил ручку, что-то отчеркнул там. Попытался вникнуть в передовицу вчерашней газеты... И тут пошло-поехало. Впорхнули две девицы: «Нам направление на курсы медсестер!» – «Девочки, так вам, наверно, в военкомат надо». – «А характеристику райкома?» – «У вас же билеты есть! Ежели потребуют – дадим, а так, зачем же писанину разводить, не на бал же проситесь?..» Спровадил. А тут следующая партия – трое парней: «На фронт!» – «Я же не военком. Повестки получили? Ты, Ваня (какой там Ваня, имени не знаю), токарь, классный рабочий. Надо же кому-то и оружие делать. А вообще-то мы при райкоме истребительный отряд организуем, приходите в девятнадцать ноль-ноль. Разберемся». – «Нет, на фронт!» – «Тогда к военкому». Меня все Егором зовут, кто-то уже знал, что действительно – Егор. А я кое-кого впервые вижу. Но ведь они – друзья, ведь не один день со мной дело имели. «Ваня, ты же на на номерном вкалываешь. Не отпустят». – «Все равно давай рекомендацию, давай направление...» Что делать? Писать? Отфутболивать? Уговаривать? Какая-то бюрократическая канцелярия, а не райком! Неужели все с одним пойдут – «На фронт!»? Только ушли парни – впорхнули две девицы: «Егор, у тебя же с потолка каплет!» – «Что каплет?» Еще того не легче. – «Дождь на улице». А... «Бомба вчера в соседнем переулке взорвалась, вот и прохудилась крыша». Смотрю на потолок. Стоп! Если это «первые дни войны», то никаких бомбежек еще не было. Только в конце июля. А если конец июля, то зачем такая горячка – ведь уже больше месяца война идет... Фу-y! – «Какая бомба? Ерунду городите. Немецких бомбардировщиков до Москвы наши ястребки не допустят!» «Диверсия, наверно, была», – смущенно бормочет одна из посетительниц. Решаю поддержать девочек: «А ведь и точно, капает. Правда, никто не говорил мне о взрыве». Облегченно вздохнув, одна из них метнулась за кулисы, что-то тащит в вытянутых руках, «ставит» на пол возле стола. «Мы тут таз поставим...» Это вроде называется «на память физических действий»?.. Вот не было печали... Таз. Другая тащит из-за кулис тряпку – «Ты не беспокойся, я подотру...» Ушли. Значит, слева от меня стоит на полу таз... Не забыть бы. Появляется еще одна девица. Глазища огромные и в них слезы. «Ты что, Маша, что с тобой?» Молча сует мне листок бумаги, а там какие-то каракули. «Вот», – и опять молчит. Встал, пододвинул к столу второй стул: «Сядь, успокойся и объясни все толком, в чем дело», – снова беру в руки листок. «Володю убили на границе». Володя? Муж, брат, любимый? Ах, Володя! – «Откуда знаешь?» – «Товарищ его прилетел в Москву, звонил». – «Сбили? Может, еще на парашюте спасся?» – «Нет, он с ним в паре был, ястребок в воздухе взорвался, от прямого попадания». Что-то проясняется... Мальчишка я против этой трагедийной глазастой девахи. Губы кусает, молчит, а слезы катятся. Градом. Наконец выдавливает: «Я должна отомстить, я снайпер, знаешь ведь». – «Хорошо, Машенька, все что могу, сделаю... Ах, Володя, Володька... Как же это? Я бы и сам за него... Три раза из военкомата выгоняли...» Что-то черкаю на ее листке, протянул. «Иди, возьмут». Встала, обняла, прижалась и... поцеловала. «Спасибо. Прощай». И величественно удалилась за кулисы. И такое наваждение, такой от нее нервный заряд, что чувствую, у самого закипают на глазах слезы. Закусил губу, зло утерся ладонью, носом шмыгнул. А зал словно провалился – тихо-тихо там. Кинулся было за «Машей» и тут вспомнил, что предыдущие девы установили прямо у мена на дороге свой «таз». Чертыхнулся, якобы споткнувшись, глянул вверх, подхватил «на память физических действий» этот несуществующий таз и оттащил за кулисы, чтобы больше не мешался. Зал оживился и вдруг... зааплодировал. Встал я столбом и совсем не знаю, что дальше делать. Слава богу, вкатился кто-то следующий, и поехало дальше. А «Машу», хотя звали ее Женей, так все годы и именовали на курсе Машей... Короче, приняли меня. И сразу же выбрали комсоргом курса, памятуя мое «секретарство» на этюдах. Судьба. Ведь был я самым младшим на курсе.

Так подробно описал предыдущее не из желания похвастать, что-то присочинить, просто очень уж врезалось в память.

И начались наши студийные будни. Экзамены по «общеобразовательным предметам» были проформой, никто не обращал на них внимания: сочинение, литература, история, география. Многие забыли про это и думать. И с языком то же самое – я вроде бы должен был сдавать немецкий, а в студии «изучали» французский, так немецкий даже некому было принимать. Француженка, Ада... отчества не помню, Владимировна, кажется, – молоденькая тогда была, только-только ИнЯз окончила. От нее у меня умение ярко артикулировать, французский прононс. Совсем недавно, в 1989 году, праздновали какой-то ...летний юбилей училища, и по телевизору показывали старейших преподавателей, среди них мою «француженку». Очень было приятно.

- А. Герасимова. Предисловие

- Вступление

- Легенды детства и моя родословная

- Начало биографии

- Ладно, читай!

- Мое поколение

- Год сорок первый

- Куртамышское житье

- В казахстанской степи

- Последние куртамышские месяцы. Возвращение

- Москва-1944

- Романтика, романтика

- "Детские игры" и их последствия

- Лубянка

- "Секретный сотрудник"

- Родительский дом

- Театр

- Студиец

- Будни учения

- Будни учения. Продолжение

- "Счастье пришло ко мне..."

- Вертер был. А Лотта?

- Рязанский ТЮЗ

- Примечания

- Фотографии