Залесский Лев Борисович: Мой путь

Часть 8

Парни занимались на военной кафедре. Для силикатчиков военной специальностью были танки. Изучали тактику, карты, стрелковое оружие, непосредственно танк. Шагистики было не много. Там в одном зале стоял полноценный танк, в другом его муляж – воспроизведение внутреннего устройства без брони.

Но ещё интереснее был задуманный зимой поход из Азии в Европу по Сибиряковскому тракту (1957 г.). Нас было 11. Командиром была Наташа Муравьёва. Два крепких «водника» Гера Воронкин и Слава Смирнов с опытом сплава на плотах. Молодой преподаватель нашего политеха – Лев Артцвенко. Два новичка: крупный «маменькин сынок» Юра Барышев и миниатюрная моя сокурсница Роксана Шапиро. Оба, между прочим, из интересных семей: отец Барышева – большой железнодорожный начальник, отец Роксаны – замдиректора мединститута по хозчасти. Плюс Гена Москаленко, Гена Бубликов, Аля Остроушко, Марина Добровольская, Тома Сухова, Тома Копылова.

Предстояло поездом добраться до Оби напротив Салехарда (Лабытнанги), переправиться, в Салехарде сесть на пароход до Берёзова, там – на другой пароход до Саранпауля, оттуда прямо на запад по бывшей просеке 120 км до Уральского хребта в районе метеостанции и вершины Тельпос-Из, а за хребтом – сплав 180 км по Щугору до его впадения в Печору.

Из Интернета: Щугор отличается исключительной чистотой и прозрачностью воды. Река мелководна практически на всем своем протяжении, изобилует шиверами, встречаются пороги. В настоящее время населенных пунктов на реке нет.

Дата окончания похода определялась жёстким ограничением для троих. У Льва 1-го АВГУСТА кончался отпуск, у меня с Роксаной начиналась производственная практика.

На Россию в тот год свалилось две напасти: жара с засухой и азиатский грипп.

Благодаря Юре железнодорожную часть мы проделали с триумфом. Нам помогали, справлялись, всем ли мы довольны, в Сейде – пересадочной точке с линии Москва – Воркута на ветку к Лабытнанги – нам для отдыха выделили отцепленный вагон.

Здесь за время ожидания мы вышли в тундру и внепланово сделали великое приобретение. Глубокая ночь. Но солнце высоко над горизонтом и нещадно печёт. Мы, конечно, догадывались, что на широте Полярного круга будет много гнуса, поэтому запаслись накомарниками. Но каково в них в жару, да ещё в тайге, представляли себе плохо. И вот идём мы, не торопясь и налегке по тундре и видим – пасётся небольшое стадо коров. А около пастуха стоит большой алюминиевый бидон. И время от времени к пастуху подходит то одна, то другая корова, а он обмакивает в бидон кисть на длинной палке и этой мокрой кистью обрабатывает корову. Оказывается, у него в бидоне – диметилфталат, агрессивный растворитель пластика, применяемый для обработки кромки триплекса. По совместительству он оказался прекрасным репеллентом, без которого в условиях тундры пасти коров было бы бесполезно. Поскольку в тех местах водка (и спирт) так же популярны, как вода, ничего не стоило найти пустую бутылку и наполнить её диметилом, что очень пригодилось впоследствии.

Поезд Сейда – Лабытнанги свои 193 км идёт 18 часов. Это часть дороги, планировавшейся по побережью Северного Ледовитого океана. Шпалы на вечной мерзлоте и костях. Слева и справа – лагеря, и среди пассажиров – охранники и осуждённые. Но доехали благополучно. Сильное впечатление осталось от переправы через Обь – величественная река.

Крайне неприятный сюрприз ждал нас в Салехарде. Мне прислали зимой красивую книжечку расписаний движения судов по Оби. Выяснилось, что теперь книжечка годится только на растопку: из-за жары река обмелела, пассажирское судоходство прекращено. Я начал метаться по окружным инстанциям. На третий день решение родилось в окружкоме комсомола: до Берёзова нас доставит мятежный буксир «Сталинград». Его команда, перепившись, выбросила за борт капитана, и теперь власти не знали, что с ним делать. Пополнив запасы хлеба и спирта (там он продавался свободно), мы погрузились на причаливший на минуту буксир и тронулись в путь.

«Причаливший» громко сказано. Боясь захвата милицией, команда подвела корабль на расстояние в несколько метров от дебаркадера и, только убедившись в отсутствии опасности, перекинула с борта буксира на дебаркадер трап из двух скреплённых досок, к тому же, наклонный из-за разницы высот над водой. Пройти по нему «над бездной» с рюкзаком и потом спрыгнуть на палубу стоило мужества.

Пустая, местами бескрайняя река, пустые безлюдные берега. Только раз встретили рыбацкий баркас с местными, встали на якорь, и команда закупила рыбу.

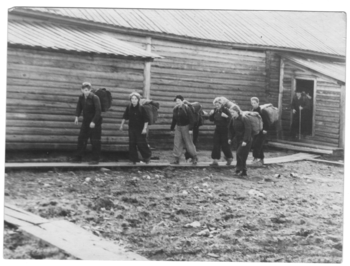

Выход тургруппы в поход (я - последний из вышедших). Саранпауль, 1957 год.На третий день прибыли в райцентр Берёзово (это то, где отбывал ссылку Меншиков), стоящий на Сев. Сосьве. Уникальный край. Площадь РАЙОНА составляет 96 тыс. км² (две Московские области), протяженность с севера на юг около 450 км, с запада на восток — около 320 км. При этом ни одного километра (на тот момент) автомобильных или железных дорог. Но в тот день нас волновало другое: пароход «Пётр Шлеев», единственно способный доставить нас в Саранпауль, ушёл накануне и придёт через неделю. Итак, отставание от графика как минимум 10 дней. И ни денег, ни продуктов на пополнение точно рассчитанных запасов.

Народ там добрый: нам разрешили поселиться в школе и очень сочувствовали. Неделя ожидания, наконец, мы на пароходе, который, не торопясь и осторожно шлёпает колёсами сначала вверх по Северной Сосьве, а потом по левому её притоку реке Ляпин.

Три дня плавания, и вот – Саранпауль.

Из Википедии: Саранпауль расположен на севере Ханты-Мансийского автономного округа – Югра на равнине – Западно-Сибирская низменность – на правом берегу реки Ляпин в его верховьях. В саранпаульском поселении проживает около 4 тысяч человек разных национальностей – русские, коми, ханты, ненцы, манси, татары, украинцы, белоруссы (2985 человек (2006). Окружающая природа – северная тайга. На западе – горы Приполярного и Северного Урала. Древесная растительность: сосна кедровая, сосна, берёза, ель, пихта, рябина, ольха, ива, лиственница. Кустарники: шиповник, жимолость, карликовая берёза, тал. Животные: лось, северный олень, волк, бурый медведь, соболь, норка, белка, ондатра, выдра, горностай, полёвки. Птицы: лебедь кликун, утки, глухарь, тетерев-косач, рябчик, орлан-белохвост, стерх, журавль серый, кедровка, гаичка, трясогуска. Рыба: сырок, таймень, окунь, щука, налим, чебак, нельма, хариус. Полезные ископаемые: торф, бурый уголь, кварц-хрусталь, поделочные камни. Название переводится как "зырянский посёлок".

В посёлке базируется геологоразведочная экспедиция. Геологи и показали нам выход на просеку-тракт. На протяжении 2-3 км под ногами было подобие тропы. Конечно, с гарниром из плотного облака гнуса сразу трёх рангов: мошка, комары, слепни. И всё это при палящем солнце и жаре. Дальше ноги стали вязнуть, послышалось чавканье кед в жидком грунте. И парадокс: сверху печёт, в глубине – ледяной холод.

Нельзя сказать, что это было неожиданностью. Первым прореагировал Юра. С ужасом посмотрев на свои красивые новые ботинки в жидкой грязи, он остановился, снял большой красивый рюкзак и сделал заявление. У него дома лежит путёвка на море. Его расчёт показывает, что к сроку он не приедет. Поэтому простите, заберите мою часть общественного груза и отпустите. Единогласно решили отпустить. Я от этого даже выиграл: Юра великодушно поменялся со мной рюкзаками.

Понятия «просека» и «тракт» оказались в значительной мере условными. Бывали моменты, когда, выбирая относительно более проходимые участки, мы теряли просеку и посылали разведку вправо и влево, чтобы по густоте и возрасту растительности восстановить линию движения – всё-таки идти по ней было легче, чем напролом по азимуту.

Было бы ошибкой думать, что было нытьё, сожаление, разочарование, стоны. Наоборот: юмор, взаимопомощь, восторги по поводу сюрпризов природы, песни у вечернего костра.

Два эпизода из тех, что разнообразили эту экспедицию.

На выходе из посёлка за нами увязалась молодая собачонка средних размеров – по-видимому, бесхозная. Сначала это вызывало положительные эмоции, но когда увидели, как она отчаянно преодолевает глубокие (иногда выше колена) лужи и ручьи, Слава стал её брать на руки. Она шла с нами до ночёвки, спала с ним в палатке, дошла до широкой быстрой реки, и тут мы большинством голосов решили отправить её обратно. Это удалось не сразу, но, когда она увидела, как мы вошли в воду и удаляемся, она смирилась.

Другой эпизод напомнил нам об эпидемии. Наверно, сработало то, что я больше всех общался с разными людьми, решая проблемы группы. У меня поднялась температура, меня стало качать, и в условиях, когда под ногой не асфальт, а переплетение упавших деревьев, веток и корней, а на спине не пиджак, а 20 кг, это требовало каких-то решений. В это время (на третий день похода) мы подошли к очередной реке, которую надо было форсировать вброд. Благополучно достигнув суши, мы послали вперёд разведку. Вернувшись, она доложила, что мы на острове, за которым другое русло, шире первого.

Решили ночевать здесь, при этом с восторгом обнаружили, что на острове нет комаров. Причина, возможно, была в том, что лес там раньше горел – были заметны обгоревшие деревья.

Для меня быстро поставили палатку, проследили, чтобы я закутался, и, как только на костре вскипела вода, принесли банку горячего разбавленного спирта. Утром я был способен продолжать путь.

Лес поредел, почувствовался подъём, впереди и по сторонам стали видны вершины гор. Ещё одна особенность Приполярного Урала – топь под ногами на склонах и наверху. Почти точно вышли вечером на метеостанцию на гребне, с которого видна Европа, для нас начинающаяся с реки Щугор. Метеорологи были рады гостям, показали, где валить сухие лиственницы на плоты.

Река Щугор берет начало в одном из самых глухих мест, в районе «полюса относительной недоступности» Северного Урала. Исток находится на высоте более 750 метров над уровнем моря, между вершинами гор Молыдиз, Аквалсупнёл и Паръяур. Первые 100 км Щугор течет почти строго на север. В районе горы Тельпосиз Щугор идет по условной границе между Север-ным и Приполярным Уралом. Здесь он поворачивает на запад и пересекает западные гряды Уральских гор, прорываясь между Тельпосиз и южными склонами Исследовательского кряжа. Как раз здесь и было намечено начало нашего сплава.

О длительном отдыхе и не помышляли. Мужчины сразу отправились к реке заготавливать сухие лиственницы. Водники ловко орудовали топорами, превращая деревья в аккуратные брёвна, вытёсывали шпонки – скрепляющие брёвна поперечины, вырезали под них пазы и забивали в них шпонки. Вытесано было и два шеста, исходя из небольшой глубины реки. Надо было делать всё филигранно, учитывая крутой нрав горной реки. Около 3 часов ночи плот на троих был готов. Из остатков продуктов нам выделили один килограмм манки и один килограмм сахара, столкнули плот на воду, мы (два Льва и Роксана) погрузились, и плавание началось. Было ПЕРВОЕ АВГУСТА. Не прошло и пяти минут, как оставшиеся скрылись из виду за поворотом. Не прошло и ещё пяти минут, как плот плотно сел на камни.

Беспрепятственное плавание редко продолжалось более километра, а их впереди было сто восемьдесят. Мы со Львом не просыхали. Действовали по одному из трёх сценариев.

Либо, соскочив в воду, шестами, как рычагом, подталкивали плот вперёд, пока вода не стаскивала его на относительную глубину.

Либо, соскочив в воду, шестами, как рычагом, подталкивали плот назад, против течения, если справа или слева было более проходимое русло.

Либо, соскочив в воду, «разбирали» каменный завал, препятствующий движению, пока вода не стаскивала плот на относительную глубину.

Привалы и ночной сон временно были отменены. Один раз в сутки, обычно в 3-4 часа ночи, приставали к берегу, разжигали костёр и изображали завтрак. Изредка на свободных участках один из нас задрёмывал. Мне при этом настойчиво снилось одно и то же: в первом же магазине я покупал банку сгущёнки и буханку белого хлеба и тотчас съедал.

Природа вверху, по берегам и под плотом кипела красками и жизнью. Шикарные хариусы и поросёнкообразные таймени и сёмга нахально виляли хвостами, плывя вровень с плотом. Птицы просто не обращали на плот внимания. Утка с выводком, переплывая реку, наткнулась на плот, влезла на него и, не торопясь, пошла к другому краю. Лев не выдержал, вытащил из рюкзака пистолет (я до этого не знал о его существовании) и в упор выстрелил в неё. Она прибавила скорость, вместе с семейством спрыгнула в воду и поплыла дальше.

Но на 4-й день утром, когда у всех слипались глаза, мы услышали выстрел. На левом берегу стоял человек с ружьём и однозначно требовал пристать к его берегу. Это оказался коми с берега реки Печёры, практически не говорящий по-русски. Под тентом около палатки стояли бочки с заготовками на зиму. Мы решили воспользоваться костром и сварить свою традиционную баланду. Когда он увидел наши приготовления и наши запасы, он велел всё положить обратно и до отвала накормил нас ухой и варёным мясом. Он настаивал, чтобы после этого мы отдохнули в его палатке. Но, поняв, что мы очень спешим, знаками показал, чтобы мы устроили из веток можжевельника подстилку, на которую он бросил огузок туши лося около 10 кг весом.

Здесь река была добрее и быстрее, иногда мы по часу могли отдохнуть. Кто-нибудь один стоял на всякий случай с шестом наготове.

При впадении справа речки Большой Паток увидели охотников. Они нам посоветовали срезать дорогу. Устроили «военный совет»: впереди была 40-километровая петля Щугора, которую по земле можно было «срезать» 25-километровой хордой. Решили попытаться сэкономить время, взяли свои вещи и пошли тайгой. Похоже, не мы одни были такие умные: вскоре почувствовали подобие тропы. Кроме зарослей, топи и корней, препятствие создавали розово-жёлтые поляны морошки. Но мы уже не были так голодны, чтобы набрасываться на неё.

Глубокой ночью вышли на берег Печоры. На другой стороне крепко спал посёлок Усть-Соплеск. Совершенно необъяснимо, что наши дикие крики услышал человек, спустивший лодку и перевезший нас на другой берег. А через несколько часов он же посадил нас на плот, который тащил вниз по реке небольшой буксир. До города и станции Печора было уже не очень далеко.

Из воспоминаний Роксаны: Вообще, какие люди на Севере. Ты помнишь, как семья человека, который перевез нас, приютила нас на ночь. Голодных и промокших до костей. А видок у нас был, как сбежавших из лагерей. Мы трое суток плыли на катерке, тащившем три кошеля леса по течению со скоростью пять км в час. По прибытии в посёлок нас опекал сплавной мастер Мурлов. Сарафанное радио разнесло, что на причале сидят три голодных студента и народ понес нам еду. Не помню почему и как мы пересели на пароход «Социализм» (возможно, в Приуральском). Как пересаживались прекрасно помню – по веревочной лестнице. Основная группа на плотах добрались до Усть-Щугора, а оттуда до Печоры, откуда есть железная дорога. Там их должны были ждать деньги на обратную дорогу. Однако денег не было, и они заработали деньги, разгружая доски.

Мы с Роксаной пришли в родной Политех 11 августа. На доске объявлений красовался приказ директора об отчислении нас в связи с неявкой на практику.

Сколько пережила за время моего опоздания мама – не измеришь, не опишешь. Письма ни из тайги, ни со Щугора не ходят. Очень не хотелось добавлять отрицательных эмоций институтского происхождения.

Большинство администраторов в институте отдыхали: каникулы – отпуска. Те, кого удалось найти, драться за нас были не готовы. Наудачу сунулись в ПАРТКОМ (была в те времена такая комната). Повезло. Человек выслушал и сказал, чтобы ехали на завод и приступали к делу.

- От автора

- Часть 1

- Часть 2

- Часть 3

- Часть 4

- Часть 5

- Часть 6

- Часть 7

- Часть 8

- Часть 9

- Часть 10

- Часть 11

- Часть 12

- Часть 13

- Часть 14

- Часть 15

- Часть 16

- Часть 17

- Часть 18

- Часть 19

- Часть 20

- Часть 21

- Часть 22

- Часть 23

- Часть 24

- Часть 25

- Часть 26

- Часть 27

- Благодарность

- Фотографии